钠离子电池:中国领先世界的新能源黑马

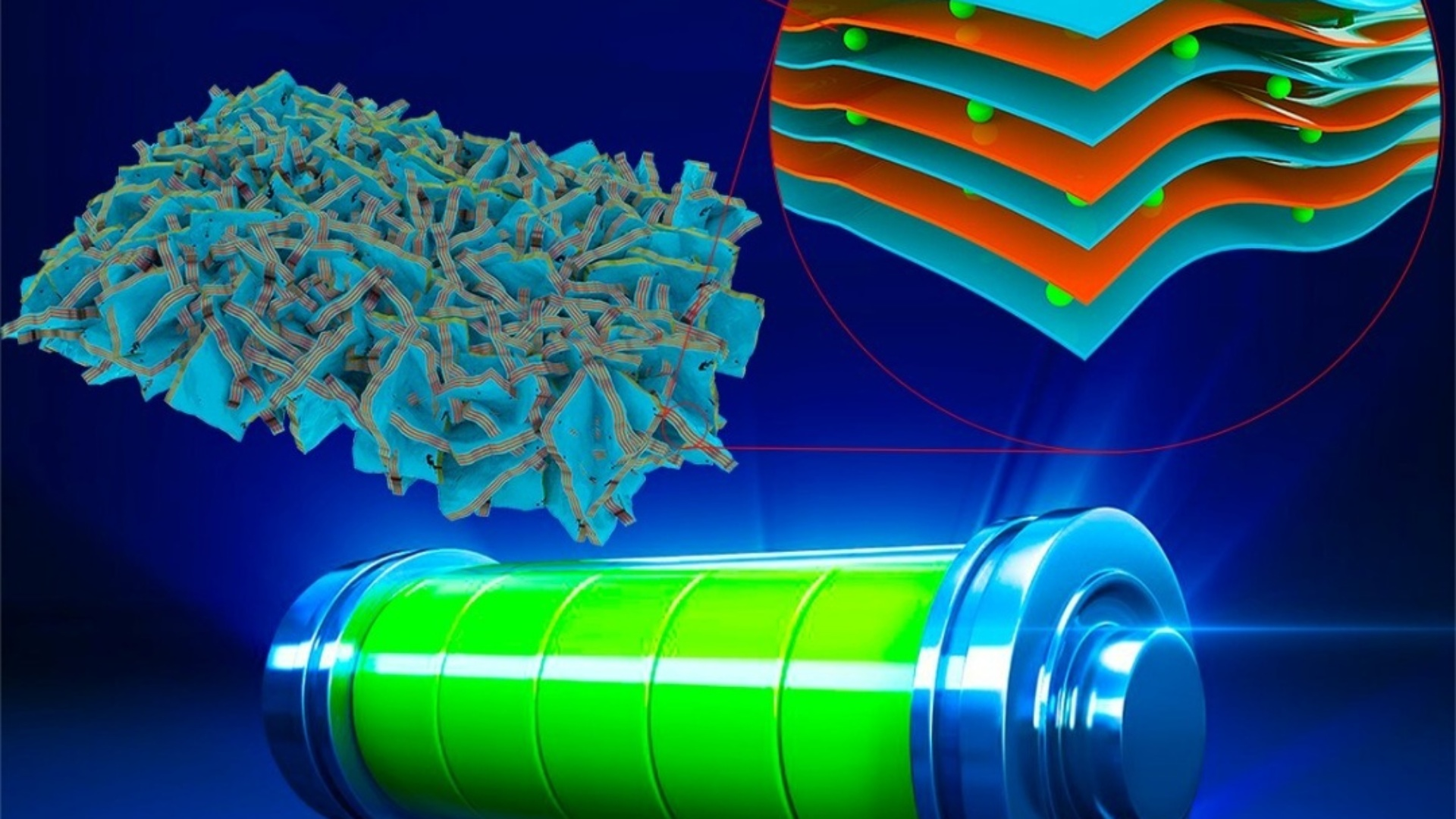

你知道吗?最近有一种新型电池技术在中国引起了轰动,它就是钠离子电池。它不仅能够满足新能源领域低成本、长寿命和高安全性能等要求,还能在一定程度上缓解锂资源短缺引发的储能电池发展受限问题,是锂离子电池的重要补充,同时可逐步替代铅酸电池。

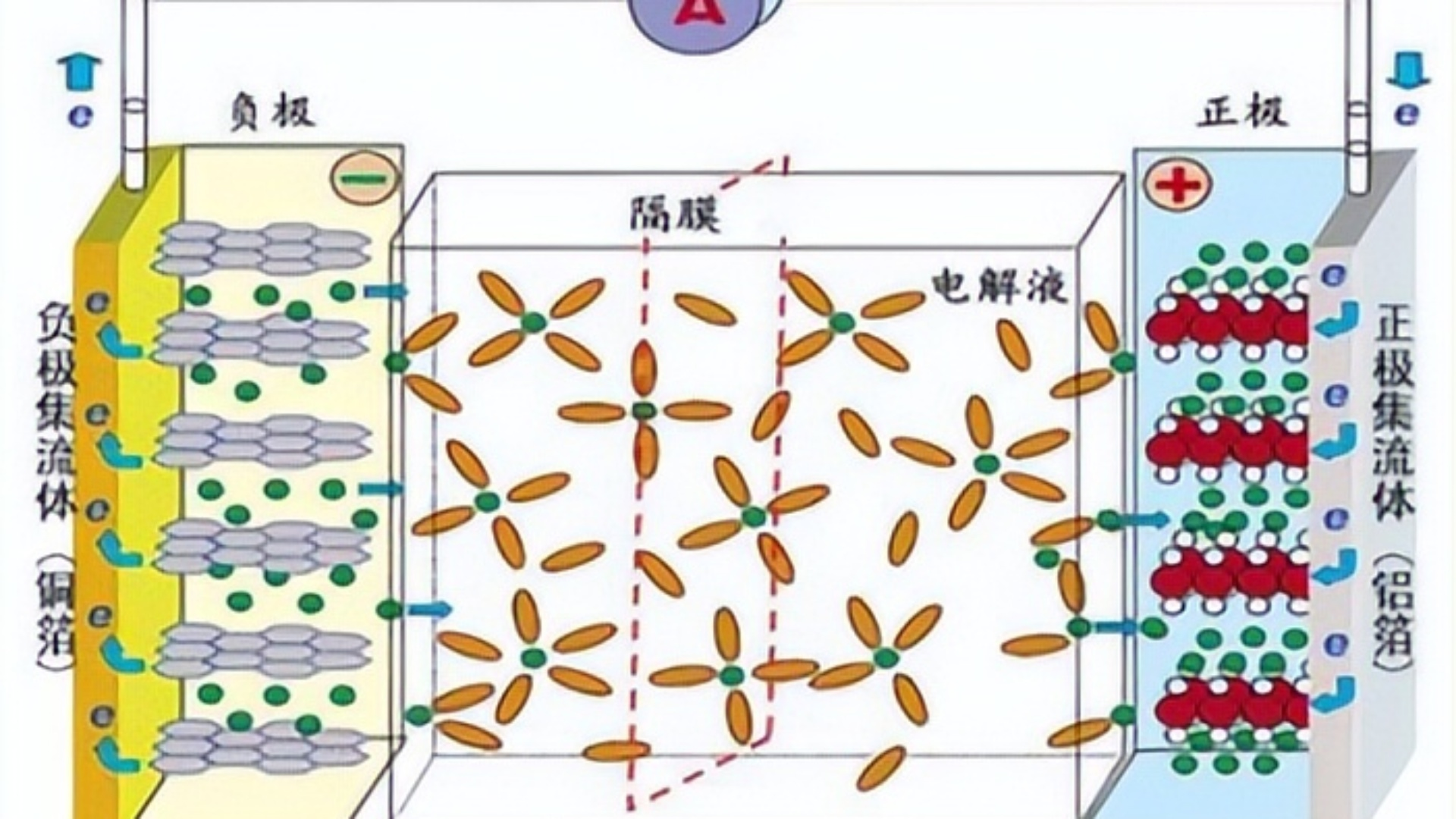

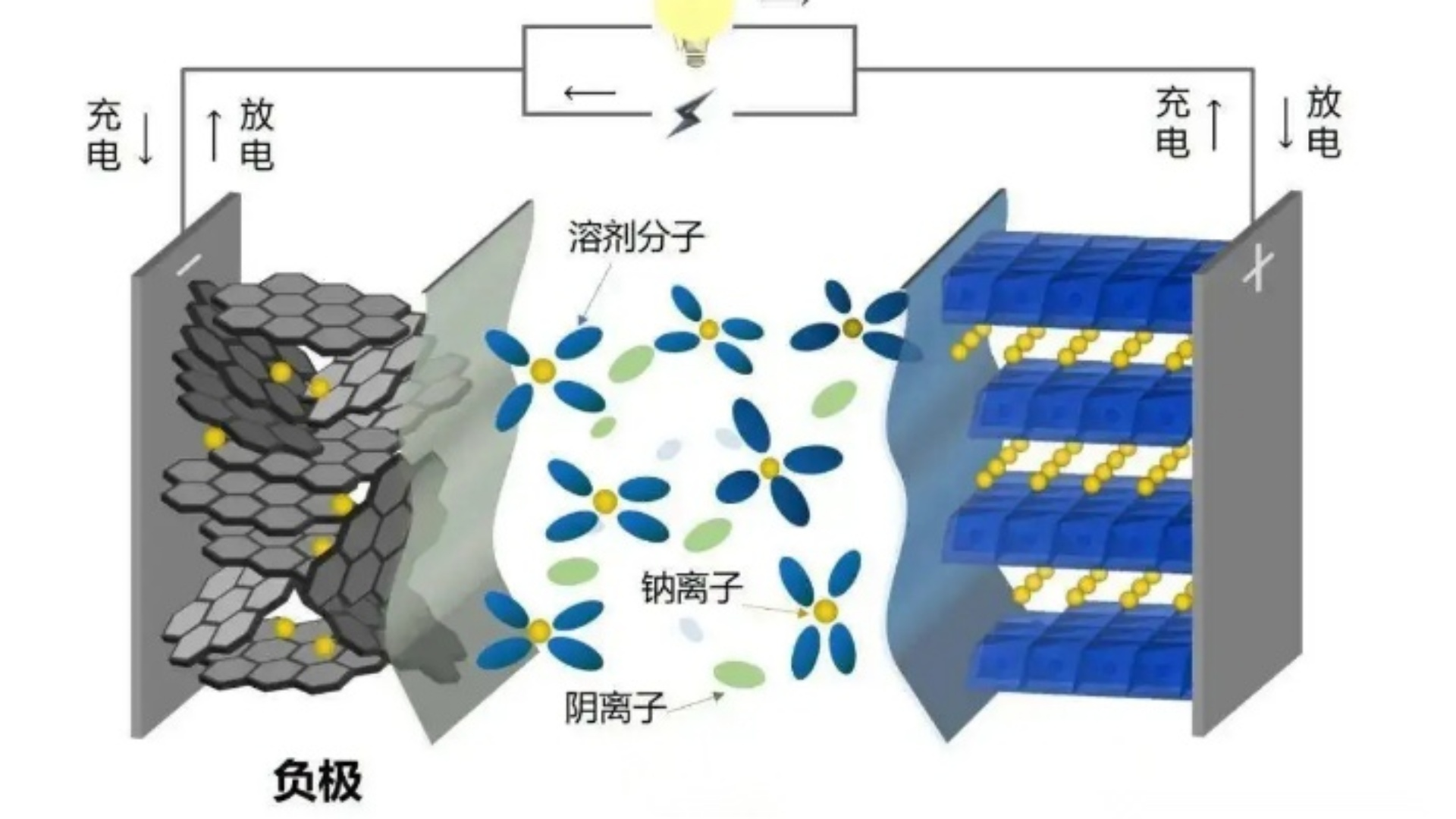

首先,我们要知道钠离子电池的工作原理。它与已被广泛使用的锂离子电池的工作原理与结构相似。充电时的钠离子从正极材料中脱出,经过电解液和隔膜后嵌入到负极材料,同时电子经外电路从负极流向正极;放电时则相反。

钠是地球上最丰富的元素之一,在海水中含量高达1.08%,而锂在海水中含量只有0.0017%。

钠比锂更安全,在空气或水中不会自燃或爆炸。

因此,钠并不适合用于对体积、重量、功率密度等要求较高的领域(如手机、笔记本、汽车等),但却非常适合用于对成本、寿命、安全性等要求较高的领域(如低速电动车、电动船、家庭/工业储能、5G通信基站、数据中心、可再生能源大规模接入和智能电网等)。

研发水平:目前,钠离子电池技术的研发主要集中在美国、日本、欧洲和中国等地区。其中,美国和日本是最早开始研究钠的国家,拥有较多的专利和论文,但主要关注基础理论和材料开发;欧洲则更注重应用领域的探索和示范;而中国则是近年来钠研究的后起之秀,不仅在基础理论和材料开发方面取得了突破性进展,还在商业化方面走在了世界前列。

产业规模:目前,钠产业还处于起步阶段,全球范围内还没有形成完整的产业链。据统计,截至2022年底,全球钠产能约为2GWh,其中中国占比约为60%,主要集中在宁德时代、比克电池等企业;其次是日本(约20%),主要集中在东芝等企业;再次是欧洲(约10%),主要集中在法国巴斯夫等企业。

市场需求:目前,钠市场还处于培育期,尚未形成明显的需求端。据预测,到2026年,全球钠市场规模将达到370GWh,其中中国占比约为50%,主要应用于低速电动车、家庭/工业储能等领域;其次是欧洲(约20%),主要应用于可再生能源大规模接入和智能电网等领域;再次是北美(约15%),主要应用于数据中心和5G通信基站等领域。

从以上分析可以看出,在钠领域,中国不仅拥有强大的科研实力和产业优势,还有广阔的市场空间和潜力。这充分体现了中国在新能源技术领域的创新能力和引领地位。相比之下,世界其他国家则在钠领域还有很大的差距和挑战。例如,美国虽然在钠的基础研究方面有一定优势,但在产业化方面却缺乏动力和支持;日本虽然在钠的材料开发方面有一定成果,但在市场应用方面却受到锂离子电池的竞争和限制;欧洲虽然在钠的应用领域有一定探索,但在技术创新和产业规模方面却不够突出。